バリュードメインの評判・料金・移管の注意点を実務視点で徹底解説。570種類以上のドメインと強力なDNS機能を備えた老舗サービスの実態とは?信頼とコスパのリアルも紹介

※この記事はPRを含みます。

第1章|はじめに:なぜ今、ドメイン選びが重要なのか?

「自分のサイトを立ち上げたいんだけど、ドメインって正直よくわからないんですよね──」

これは、実際に私が過去に社内の非エンジニアチームから聞いた言葉です。

ブログ、ポートフォリオ、EC、予約サイト、LP──オンラインで何かを始めようと思ったとき、まず最初に出てくるステップのひとつがドメインの取得。でも、ここでつまずく人、実はものすごく多いんです。

◆ドメインは“ネット上の住所”以上の意味を持つ

IPアドレスが「123.45.67.89」だったとして、あなたはその数字列を毎回覚えてサイトにアクセスしますか?

…しないですよね。だからこそ、ドメインが存在します。.com や .jp、あるいは .tech や .blog といった文字列を組み合わせて、**「わかりやすく、人の記憶に残る場所」**を作るのがドメインの役割です。

ドメインは世界にひとつしか存在しない“唯一の名前”です。

つまり、それを早い者勝ちで押さえることがブランディングの第一歩になるわけです。

私自身、フリーランス転向時に「kai-web.net」というドメインを取得してポートフォリオを構築したのですが、今思えばこのひと手間が信用を生み、問い合わせの第一印象を大きく変えていたと感じます。無料ブログのURLとは雲泥の差でした(現在は非公開)。

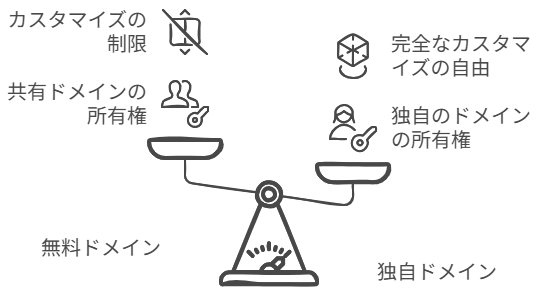

◆無料ドメインでは、SEOも信頼性も不利になる

TechCrate読者にはもうお馴染みの話ですが、無料ドメイン(例:〇〇.wordpress.com など)では独自のSEO評価がつきにくいことは、検索順位を狙う上で致命的です。

無料ドメインは他人と“評価を共有”してしまいます。その結果、「どれだけ良質な記事を書いても、自分だけの検索順位がついてこない」という壁にぶつかることになります。

逆に、独自ドメインを取得すれば、検索エンジンはあなたのサイト単体として評価を積み上げてくれる。この差は、半年後・1年後には確実に効いてきます。

◆ドメイン選びは「実務設計」の一部

ここが見落とされがちなんですが、ドメイン取得って「技術的な作業」じゃなくて、実務設計の延長線なんです。

どの名前を選ぶか、どのTLD(.com / .jp など)を選ぶか。メールアドレスにも使えるようにするか。ブランドとして育てるか。

これらはすべて、マーケティングと運用戦略の中に組み込まれる判断なんですよね。

だからこそ、私は「適当に選んで、あとから変えればいいや」はNGだと考えています。

◆この記事の目的と読者への約束

本記事では、私Kaiが現場で実際に使ってきた経験と信頼性の高い情報を元に、バリュードメインというサービスについて解説します。

ただし、「サービス単体を押し売りするような構成にはしません」。

それよりも、「なぜこのツールが選ばれているのか?」「どこに注意すべきか?」「どんな人に向いているのか?」

これらを、実際の導入シーンや比較思考も交えて、読者の“判断軸”が育つ構成でお届けします。

第2章|バリュードメインとは?サービス概要と選ばれる理由

◆「老舗なのに柔軟」な、異色のドメイン管理サービス

バリュードメインは、GMOデジロック株式会社が運営するドメイン取得サービスで、以下のような実績があります。

| 指標 | 実績 |

|---|---|

| ドメイン登録件数 | 680万件超 |

| 運用年数 | 20年超 |

| 取扱ドメイン種別 | 570種類以上 |

ここまで聞くと、「老舗の保守的サービスかな?」と思いがちですが、実際はかなり柔軟で、スタートアップや個人にもフィットするサービス設計がなされています。

たとえば…

- CORESERVERとの連携でドメイン永久無料化(条件あり)

- 15個以上管理すると割引が適用される「お得意様制度」

- NFTドメインなどWeb3領域への展開もあり

といった「変化への対応力」も備えていて、個人的には“クラシカルだけど今どき”な印象を持っています。

◆バリュードメイン 評判が良い理由は「中間層に最適化されている」から

実際の口コミにある評価を見ていて感じるのは、**バリュードメインが支持されている層は「玄人ではないけど、失敗はしたくない人たち」**なんです。

- サーバーとの一元管理でラクしたい

- Whois公開代行が無料なのはありがたい

- 「メールアドレスも独自ドメインで持ちたい」という細かいこだわりにも応えてくれる

- 電話サポートはないけれど、チャットが平日対応で十分

初心者を手厚く手取り足取りサポートするわけではない。かといって、超上級者向けの無骨なUIでもない。

この**中間層への絶妙なチューニングこそが、バリュードメインの「ちょうど良さ」**だと私は感じています。

◆サポートは電話なしだが、「実はチャットの方が助かる」場面も多い

「電話がない=不安」と思われがちですが、私のように日中MTG漬けの働き方をしていると、チャット対応の方がありがたい瞬間も多いんですよね。

たとえば、DNS設定の反映で不明点があったとき、画像を添付してやり取りできる。しかも履歴が残るので、あとから見返せる。

これは電話サポートにはない安心感です。

◆570種類という取扱数の“意味”とは?

「570種類のドメインがある」と聞いて、「そんなに要らないでしょ」と思う方もいるかもしれません。

でも、これは選択肢の多さというより、“差別化できる土俵が広がる”という意味です。

たとえば .tech や .shop、あるいは .tokyo といったドメインは、見た瞬間にテーマや地域性が伝わる強みがあります。

ブランド設計で使い分けたい、複数のプロジェクトごとに名前を分けたい──そんな方には、この豊富さは武器になります。

実際、私も副業系のプロジェクトでは

.toolsや.labを使うことが多いです(記憶に残りやすいんですよ、ほんとに)。

◆使い慣れると「何も困らない」けど、最初は少し迷うかも

管理画面が少しクセがあるという評判は昔から一定数あります。

私も初期は、「あれ、DNS設定どこだったっけ?」と2回ほどウロウロしました。

ただ、これは慣れの問題と、マニュアル整備の問題であって、決して致命的なUIではありません。

むしろ、ある程度のカスタマイズ性や設定権限をユーザー側に残してくれている点は、柔軟運用をしたい人にとってはプラス材料だと感じます。

第3章|ドメインの基礎知識:あなたのWeb活動に住所はあるか?

◆無料サービスから卒業した瞬間が、資産形成の第一歩になる

「独自ドメインって、なんか難しそうだし、最初は無料ブログでいいかな…」

これ、以前の私もそうでした。でも、あれこれやっているうちに痛感したのは、ドメインが“ない”というのは、居場所が不安定なことと同じだという事実。

サイトを運営するなら、SNSのプロフィールに貼るURLはどこ?

名刺に載せるのは?

検索エンジンに育ててもらうための住所は?

無料サービスのサブドメインでは、それらを**“他人の敷地の片隅”に置かせてもらってる状態**に過ぎません。自分の土俵を持ちたいなら、まずドメインから。これはもう鉄則です。

◆信頼は、URLから始まっている

あるクライアントとの商談で、先方が第一声にこう言いました。

「お問い合わせのメールアドレスが “@gmail.com” だったので、ちょっと構えてました。」

ハッとしました。

たとえ提案内容が良くても、メールの送り主のドメインが個人無料サービスだと、「本当にこの人、ちゃんとしてるのかな…」という不安を無意識に与えてしまう。

逆に言えば、独自ドメインのアドレスひとつで、プロフェッショナルとしての信頼感が跳ね上がるということでもあります。

それ以降、私はすべての仕事用連絡を独自ドメインで統一しました。

ほんの数千円で、信用コストが劇的に改善された実感があります。

◆SEOで評価される“地盤”は、自前で用意するしかない

どれだけ記事を書いても、アクセスが増えない。

検索順位が上がらない──。

それ、原因がコンテンツの質ではなく、ドメインそのものにあることも多いです。

無料ドメインは、複数人で“評価”を共有します。だから、隣でスパム投稿している誰かの影響を、自分のサイトも受けてしまう。

独自ドメインなら、GoogleはそのURLだけを見て判断します。

つまり、「努力した分だけ、自分のドメインに評価が蓄積する」。

これが、地道に育てていくSEO戦略の“地盤”として、独自ドメインが不可欠な理由です。

◆良いドメインの条件:シンプル・覚えやすい・ブレない

ドメイン選びで迷うとき、私はこの3条件を意識しています。

- 短く、打ち間違いが少ないこと

- ブランドやサービス名と一致していること

- SNSや名刺と統一しやすい名前であること

特に最近は、SNSとサイトをセットで展開することが多いため、ドメインとアカウント名の一貫性があると、記憶されやすさが段違いです。

例えば、TechCrateのSNSを「@techcrate」。ドメインは「techcrate.tech」。

たったこれだけで、「あ、あのサービスね」と思ってもらえる確率が跳ね上がる。

あと、ハイフン入りや数字連打のドメインは、名刺や広告での印象がボケやすいので、私は避けています。

◆「.com」だけじゃない。目的に合わせて選べる時代

「とりあえず .com でしょ」っていう時代は、正直終わってます。

最近は .shop、.tech、.tokyo、.studio など、用途や業種に合わせて選ぶスタイルが増えています。

たとえば、クラフトビール専門店では、.beer を採用してブランドイメージを明確化。

ローカル系の英会話教室なら .tokyo や .okinawa もアリ。

ポートフォリオ用に .design を使うデザイナーも増えています。

“何をやっているか”が一目で伝わるURLって、それだけで価値があります。

第4章|ドメイン取得のステップと、ありがちな失敗例

◆取得手続きは簡単。でも“取り返しのつかないミス”がある

バリュードメインのドメイン取得は、とてもシンプルです。

- 検索フォームにドメイン候補を入力

- 空いていれば「取得可能」表示が出る

- 登録情報を入力して、取得完了

…ここまではスムーズ。でも、ここで油断すると2つのミスがよく起こります。

【ミス1】スペルミスで無意味なドメインを取得

「company」ではなく「compnay」、「design」ではなく「desgin」──

一度取得してしまったら、キャンセルも変更もできません。

私で例えると「kai-blog」ではなく「kai-bolg」と誤って取得してしまったら、泣く泣く放置するしかありません。

【ミス2】Whois公開代行をオフにしたまま取得

この設定を忘れると、自宅住所や電話番号が世界中に丸見えになります。

スパムや怪しいセールスメールが一気に増える原因になります。

初回取得のときは、設定項目をひとつずつ確認しながら進めるのが大切です。

✅ スムーズに取得したい方は

設定ミスを避けながらドメイン取得できる【バリュードメイン】なら、初めての方でも安心です(PR)

◆取得後すぐにやるべき設定3つ

ドメインを取っただけでは、何も始まりません。サイトもメールも機能しません。

取得直後にやっておきたいのが、この3つです。

| 設定 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ネームサーバー設定 | サーバーとの連携 | 他社サーバーを使う場合は書き換えが必要 |

| DNSレコード設定 | IPアドレスの紐付け | Aレコードの設定ミスに注意 |

| SSL証明書の設定 | HTTPSでの表示 | 今や常識。SEOにも影響します |

DNSの反映には時間がかかる場合もあるので、作業は計画的に。

◆「おまかせスタート」は、実はかなりアリ

バリュードメインでは、14,080円(税込)で「おまかせスタート」という初期設定代行サービスがあります。

- ドメイン取得

- サーバー契約

- WordPressインストール

- メール・SSL設定

これを全部やってくれる。しかも、2営業日で。

私はこれを、時間をお金で買いたい人にはおすすめしています。

「最初の一歩でつまずいて挫折するくらいなら、任せて正解」だと考えているからです。

◆ドメインの“管理”こそが、本当の運用力

取得後1年たつと、更新期限が来ます。これ、忘れてると本当に危ない。

期限切れになったドメインは、誰でも再取得可能な状態に戻るからです。

もしあなたのサイトが知らぬ間に消えていて、再取得されたドメインにアダルト広告が出てたら…想像しただけで恐ろしい。

このリスクを回避するために、私は以下を必ずやっています。

- 自動更新のON

- 主要アドレスへの更新通知設定

- カレンダーに「ドメイン更新確認日」を登録

この3つを習慣化しておけば、ドメインを“事故”で失うことはありません。

第5章|ドメイン移管の本質:コストと運用の分断をなくす

◆そもそも「移管」って、なぜやるの?

「今のドメイン、他社で取ってるけど別に困ってないし…」

そんな人にこそ、声を大にして伝えたい。“困ってから”では遅いんです。

実務上、ドメインの管理を複数の事業者に分けていると、以下のような問題が発生しがちです

- 更新日を見落としてドメイン失効

- サーバー契約先との連携ミス

- 支払い先が複数になって経理が煩雑化

私も過去に、開発中のクライアント案件で「ドメインとサーバーの管理主体が分散されている」という状況に出くわし、Whois情報すら確認できず炎上寸前になった経験があります。

移管をしたくなるのは、そういう「しくじり」を一度でも経験した後なんです。

◆バリュードメインに移管することで得られる“4つの安心”

① 安定したサービス運用

20年以上続く安定性に加えて、移管中でもWebやメールが止まらない。これは小規模ビジネスにとっては、事業継続の生命線とも言える機能です。

② 一元管理による工数削減

サーバー契約も一緒に行えば、ドメイン・サーバー・メール設定が1画面で完結します。副業や複数サイト運用者ほど、後からこのありがたさに気づきます。

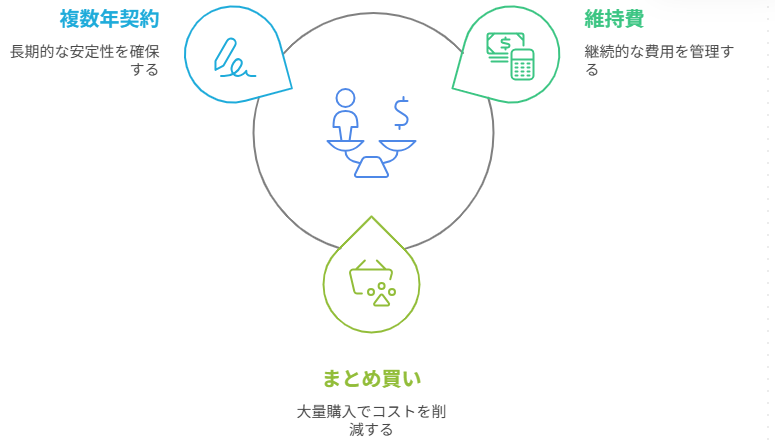

③ 複数年更新によるコスト最適化

移管と同時に複数年で更新すれば、料金が一定期間固定され、価格改定の影響を受けにくくなります。バリュードメインは価格改定も柔軟なので、長期運用には安心です。

④ 移管特典やまとめ割の対象になる

15ドメイン以上で「お得意様割引」などが適用され、移管でも条件を満たせば割引対象になります。一度にまとめて移管することで、総コストがかなり変わることもあります。

◆移管できるドメイン・できないドメインを知る

実は「どんなドメインでも自由に移せる」わけではありません。

以下のような条件があることを知っておくことが重要です。

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 取得・移管から60日以上経過しているか? | 初期ロックがある |

| 有効期限が14日以上あるか? | 直前だと受付不可 |

| 認証コード(AuthCode)を持っているか? | 発行元で取得必要 |

| 現在の登録者情報が正しいか? | メール認証が必須 |

| ドメインロックが解除されているか? | 一部事業者は強制ロックあり |

このチェックリストは、私も移管時に毎回確認しています。特に注意が必要なのが、Whoisメールアドレスが古いままになっているケース。ここで詰まる人、結構多いんです。

◆移管の実務:たった3ステップ、されど慎重に

移管手続きそのものは非常にシンプルです。

- バリュードメインの「移管受付フォーム」にドメイン名を入力

- 他社で取得した認証コードを入力

- 登録情報の確認&完了

これで基本的には完了ですが、承認メールを見逃してしまうと処理が止まるので注意。

また、移管中にドメインが“ロック”状態になると、サーバー変更など一部操作が制限されることがあります。実務では繁忙期やリリース直前の移管は避けるのが鉄則です。

第6章|料金体系と割引制度を裏側から読み解く

◆「一見安く見える」ではなく、「総コストで見る」べき理由

ドメインの料金比較をするとき、初年度価格だけで判断するのは危険です。

例:

- .comドメイン:取得790円、更新2,000円以上(平均)

- 一部キャンペーンドメイン:取得70円、更新5,000円以上

こうしたドメインは「取った瞬間は安い」けど、2年目から突然コストが跳ね上がる。これ、地味に効いてきます。

バリュードメインは、取得・更新・移管すべてに価格表を明示しており、費用が透明で見通しが立てやすいのが強みです。

また、更新費用が割高になりがちなTLD(.shop や .tokyo など)も、用途が明確なら“戦略的選択肢”として活きます。

◆サービス維持調整費という“隠れコスト”を理解する

バリュードメインの価格には、「サービス維持調整費」という形で10〜20%程度の変動コストが発生する場合があります。

これは為替やレジストラ手数料の調整に基づくものであり、あくまで透明な制度です。とはいえ、知らずに更新すると「なんか高くなった?」と感じる方もいるかもしれません。

ここでのポイントは、

- 料金ページに必ず目を通す

- 数年単位で更新することで、変動を避ける

という2つの対策です。

私自身、3年更新であえて料金固定化した経験があります。サイトが育ち始めた後で料金が上がると、やめたくてもやめられない状態になりますからね。

◆割引制度を“設計思想”で読み解く

バリュードメインの「お得意様割引」や「まとめ買い割引」は、単なる販促ではなく、運用を本気で考える人を応援する仕組みになっています。

| ドメイン数 | 特典内容 |

|---|---|

| 5個以上 | まとめ買いで割引適用 |

| 15個以上 | 次回購入/移管/更新時の価格が割引 |

| 31個以上 | 割引率さらにUP(上級者向け) |

この制度は、個人事業主・副業家・中小企業の複数ブランド運用に最適です。

例えば「ブログ+LP+小規模なクライアント用サブドメイン」という形で使い分けると、自然とドメイン数が10を超えるんですよね。

だからこそ、管理コストの最適化は最初から見据えておくべきだと感じます。

◆長期目線なら、複数年契約が最適解

1年更新を毎年やるよりも、2年・3年単位で契約した方がトータルではお得です。

- 更新漏れのリスクを回避

- 料金改定の影響を受けにくい

- 時間的な手間が激減

副業や長期的なコンテンツ運用をしているなら、最初から3年契約でもいいくらいです。

私は新規ブログ立ち上げ時に3年で取得しました。

理由は明確で、「育てる気があるなら3年は必要」とわかっていたからです。

第7章|よくある疑問とリアルな失敗談:ドメイン運用で詰まるのはここだ

◆「ドメインって変更できるんですか?」→ できません。

これは非常に多い誤解です。「とりあえずこれで取って、あとで変えれば…」と思っていた方、それ、できません。

ドメイン名は一度取得したら、そのまま使い続けるしかありません。

変更したい場合は、新しいドメインを“別に”取得して、旧サイトからリダイレクトをかけるしかない。

私はこのリダイレクト作業をクライアント依頼で何度か担当しましたが、SEO評価の引き継ぎも、ブックマーク更新のお願いも、正直面倒の塊です。

だからこそ、最初の選定段階でちゃんと時間をかける。たった数千円の出費が、後々の“信用損失”を防ぎます。

◆「TLDって何? .comとか.jpの違いがよく分からない」

これは結構な頻度で聞かれます。TLD(トップレベルドメイン)は、ドメイン名の末尾にある「.com」や「.jp」などの部分。

違いは?

- .com → 商業用(最も一般的)

- .jp → 日本国内の法人・個人向け(信頼性高)

- .shop / .tokyo / .tech → 用途・業種・地域性が分かる(差別化に強い)

“どれを選べばSEO的に有利ですか?”と聞かれたら、私はこう答えます。

「検索よりも、“見た瞬間の意味”で選んだ方がいいです」と。

なぜなら、URLを目にしたユーザーが“覚えやすい・信頼できる”と思えるかどうかの方が、SEOよりも先にクリックされる確率を高めるから。

◆「すでに誰かに取られてたらどうすれば?」

これは、代替案をすぐ出せるかどうかが肝です。

たとえば「kai.com」が空いていなかったとして、私なら以下のように切り替えます:

- kailab.com(“開発者っぽさ”を出す)

- kaiworks.jp(ポートフォリオ向け)

- kai**-tech**.site(ジャンル+ブランド名)

重要なのは、「無理に希望ドメインを追いすぎて時間を浪費しないこと」。

取得後に意味を持たせていくことも、ドメインの価値の一部です。

◆「期限が切れるとどうなりますか?」→ サイトが消えます。全部。

これ、本当に起きます。私が見てきた中で一番ヒヤッとしたのは、3年間SEOで積み上げた資産サイトが、更新漏れで消滅したケース。

Googleからの流入が消え、アフィリエイトリンクも切れ、問い合わせフォームも機能せず…。

たった1回のミスで、収益の柱が吹き飛びました。

このリスク、更新料をケチるか、通知を見落とすかのどちらかで発生します。

- 自動更新をONにする

- 通知先メールを複数設定する

- カレンダーに更新チェックを入れる

これで9割は防げます。お金じゃなく、“確認する仕組み”が必要なんです。

◆「サーバーと別で持つと不便ですか?」

結論から言うと、ある程度スキルがある人以外は一元管理の方が楽です。

DNS設定、ネームサーバー変更、SSL発行など、全部を手作業でやるとなると、マニュアルと格闘する時間が膨大になる。

バリュードメインは、同系列のCORESERVERと組み合わせることで、

- ドメイン取得

- WordPress設置

- メールアドレス作成

- SSL化

までを一気通貫で済ませられる。

これが、「バリュードメイン 評判」で検索されている理由のひとつでもあると私は思っています。

第8章|まとめ:継続できる基盤を選ぶという戦略

◆「安いかどうか」より、「付き合えるかどうか」で選ぶ

ドメイン取得サービスって、正直どこも似たように見えるかもしれません。

でも、私が最終的にバリュードメインを選んだ理由は、価格ではありませんでした。

- 価格が明確

- 更新通知がしっかり届く

- 必要な機能がちゃんと揃っている

- マニュアルが的確で、実務の手が止まらない

- ポイントや割引など、“長く使う人への設計”がある

これはつまり、「使い続けられる仕組み」が整っているということ。

そしてそれは、どんなツールよりも“信用コスト”を下げてくれると私は感じています。

◆「とりあえず取る」が、未来の大きな差になる

このページにたどり着いた方の多くは、「まだ迷ってる」状態かもしれません。

でも、こう言わせてください。

ドメインって、“失敗”がないんです。

なぜなら、「使わなかったら放置するだけ」で済むから。

でも、「今すぐ使う予定はないけど、名前だけは確保しておきたい」──この動機こそが、未来のビジネスや活動の芽を守る一手になることは、実際によくあります。

私も、使う予定のないサービス名でドメインだけ取得しておいて、

半年後にその名前でサービスを立ち上げたことがあります。先に確保しておいて、本当に助かった。

☑️ ドメインは“今”が取り時(PR)

サイトや事業の“看板”になる名前を、今のうちに押さえておきませんか?

◆選ぶことは、始めること

最後に、この記事をここまで読んでくださったあなたに、こう問いかけたいです。

今、あなたが頭の中で温めているアイデアやブログは、

他人に先に名前を取られてしまっても諦めがつきますか?

たった数百円から「自分の名前空間」を確保できる。

それがドメイン取得です。

これから始める人にとっても、すでに始めている人にとっても、“まだ遅くない”という選択肢が残っているうちに動くべきだと、Kaiは本気で思っています。

【注釈】

※本記事は、バリュードメインの利用実績や公表情報に基づき、筆者の実務経験を交えて構成しています。

※価格・仕様・提供条件は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。

※記事内には一部アフィリエイトリンク(PR)を含みますが、紹介内容に対する公平性・正確性を重視して執筆しています。

出典(以下リンクはPRではありません。)

バリュードメイン公式サイト:ドメイン取得ならバリュードメイン – ドメインと変える、サイトの価値。

コメント